2.地籍調査の進め方

3.境界杭の打ち方について

4.里道・水路について

5.合筆・分筆の調査について

6.地目の調査について

7.筆界未定について

8.多可町内の地籍調査の進捗状況

1.地籍調査とは

地籍とは、一筆ごとの土地に関する記録です。

我が国における土地に関する記録の約半分は、明治時代の地租改正によって作られた地図(公図・字限図)をもとにしたもので、土地の境界が不明確であったり、測量も不正確であったりするため、土地の実態を正確に把握することができません。

限りある国土の有効活用・保全のためには、土地の実態を正確に把握する地籍調査を実施する必要があります。

地籍調査とは、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいいます。

地籍調査により作成された「地籍図」と「地籍簿」は、その写しが登記所に送付され、登記所において地籍簿をもとに土地登記簿が書き改められ、地籍図が不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。

地籍調査の成果は、個人の土地取引から公的機関による地域の整備まで、およそ土地に関するあらゆる行為のための基礎データとなるものです。

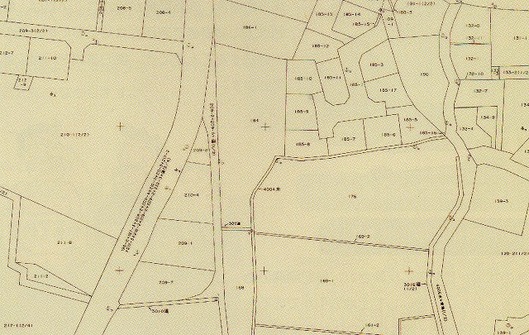

■地籍調査前(公図(字限図)の例)

明治時代に作られた公図です。土地の境界が不明確で、測量も不正確です。

↓

■地籍調査後(地籍図の例)

地籍調査によって土地の境界が明確になり、土地の実態を正確に把握することができるようになります。

正確な土地の状況が登記簿に反映されますので、登記制度の信頼性が向上するとともに、安心して土地取引ができるため、経済活動全体の円滑化・活性化につながります。

土地の境界が不明確であると、住民間や官民間において境界紛争等様々なトラブルが発生しがちです。

地籍調査をしていれば土地の境界が明確になりますので、このようなトラブルを未然に防ぐことができます。

地籍調査が完了すれば、国家基準点に基づいた正確な測量データが残ります。もし地震や水害等が起こっても、元の位置を容易に確認することができ、個人の財産の確保につながります。また復旧工事等も円滑に進めることができます。

地籍調査の成果は、各種公共事業の計画・設計・用地買収・完成後の維持管理等、様々な面で役立ちます。

地籍調査が未完了の地域では、事前の調査や測量に膨大な時間や費用がかかり、なかなか事業が進まない、ということもよくあります。

課税の適正化に役立ちます

課税の適正化に役立ちます

地籍調査を未実施の地域では、固定資産税の課税が必ずしも正確とは言えない土地登記簿や公図に基づいて行われている場合があります。

地籍調査が完了すれば、正確な面積が登記に反映されるため、課税の適正化にも役立ちます。

地籍調査をしていないと…

土地取引が円滑にできない…相続した土地がわからない…

地籍調査をしていないと、隣地との境界確認に時間がかかったり、登記簿面積と実測面積が異なっていたため、トラブルになる、等の問題が起こる場合があります。

また、他の方から購入した土地の境界がわからない、相続した土地の場所がわからない、等のトラブルも未然に防止することができます。

公共事業がなかなか進まない…

道路改良や河川改修、その他公共事業を実施しようとしても、事前の調査や測量に膨大な時間や費用がかかり、なかなか計画が進まない、ということもよくあります。

また、もし災害が起こってしまった場合、復旧工事をしようとしても元の土地の形状がわからず、境界確認や権利調整に時間がかかり、なかなか工事にかかれないということもあります。

2.地籍調査の進め方

■地籍調査は、下記の流れで進めていきます。

1.準備

2.一筆地調査(現地調査)

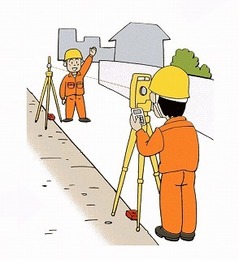

3.地籍測量

4.成果の閲覧

5.登記書送付

6.成果の利活用

事業計画の策定、関係機関との連絡・調整等を行い、調査に入る準備をします。また、地権者・関係者の方を対象に、地元説明会を開催します。

2.一筆地調査(現地調査)

一筆ごとの土地について、土地登記簿・公図等の資料の調査を行い、これらの資料に基づいて現地調査を行います。

現地調査では、関係者立会のもとに所有者・地番・地目・境界の調査を行い、境界には杭を埋設します。

現地調査で埋設した境界杭を段階を踏んで測量を行い、各筆ごとの面積を測定します。なお、測量は専門の測量業者に委託して行います。

一筆地調査、地籍測量が終了すると、地籍簿と地籍図の案を作成し、これらの内容に誤りがないかを確認いただくため、閲覧を行います。

閲覧が完了すると、県知事及び国に関係書類を提出し、再度調査内容に誤りがないか検査を受けた後、国土調査の成果として認証を受けます。

5.登記所送付

認証を受けた後、調査の成果は登記所に送付(登記)されます。

登記所では地籍簿の内容に基づいて土地登記簿の内容が書き改められ、地籍図は不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。

その後は、土地登記の基礎資料として利用されます。

6.成果の利活用

調査成果の原本は役場でも保管され、あらゆる土地行政の基礎資料として利活用されます。

3.境界杭の打ち方について

1 境界杭は、一筆地測量に重要な役目をしますので、測量後変更の無いように正確に埋設してください。

2 境界杭の埋設は、必ず隣接所有者と立会のうえ、行ってください。

3 道路、水路、河川等のいわゆる「官民境界」について明確なものは境界杭を打っていただきます。

もし、境界が明確でない場合はそれぞれ関係者に立会をお願いする日を決めますので、その時に立会して境界杭を打つようにお願いいたします。

■の杭は推進委員及び町・県の管理者が話し合って打ちます。

●の杭は所有者の皆さんで立会のうえ打ってください。

▲の杭は所有者、隣接所有者、推進委員、町・県の管理者が立会のうえ打ちます。

←図をクリックすると拡大します。

①②の杭は、隣接の所有者同士でよく話し合って打ってください(民民境界)

③の杭は、字限図等を参考に、所有者、隣接所有者、推進委員、町・県の管理者で話しって打ちます(官民境界)

![]()

←図をクリックすると拡大します。

一般的な境界の例について

一般的な境界の例です。

実際には、所有者、隣接所有者や推進委員等の立会のうえ、その土地の慣習等も参考にして現地で境界を確認していきます。

○民民境界の例

(1)土地の高低差が無い場合 (2)土地に高低差がある場合

(3)客観的には境界が不明確な場合

隣接所有者立会のうえ、

慣習等も参考にして確認します

○官民境界(道路)の例

○官民境界(水路)の例

4.里道・水路について

◎公図(字限図)の上で、

赤く着色 … 里道(通称 赤線)

青く着色 … 水路(通称 青線)

を示しています。

赤線・青線は町が財産管理を行っており町有地として扱われます(維持・管理は役場または集落です)。

◎赤線・青線が現地に無い場合でも、所定の手続きを経ていないものについては、あくまでも町有財産の扱いになりますので、官民境界として境界を確認していく必要があります。

(参考)手続きの例

・用途廃止 … 道・水路の機能の廃止を届け出ること

・払 下 げ … 町等から相応の価格により、買い受けること

・付 替 … 道・水路の機能を別の位置へ交換し、その付替を届け出ること。

5.合筆・分筆の調査について

地籍調査では主に既登記の土地を一筆ごとに調査していきますが、一筆ごとに調査することが現況にそぐわない場合、分筆・合筆の調査をすることがあります。

合筆できる条件

|

1.同一の小字内で隣接する土地であること |

6.地目の調査について

地籍調査では地目についても調査します。登記簿の地目を参考に、できるだけ現況に合うように調査します。

登記上の地目

登記上の地目は、不動産登記の法律に従って分類します。

【地目の例】

田・畑・宅地・山林・原野・墓地・用悪水路・ため池・公衆用道路・雑種地

ほか16種類

農地の地目認定

農地法の適用がある土地(田・畑)については、無断で地目の変更をすることはできません。

農地法上の許可手続きを得ていないものについては、その旨を農業委員会に照会し、もし地目の認定について疑義がある場合は、農業委員会の参考意見を求めることになっています。

※無断転用、または農業委員会から現状回復命令が発せられた場合には、地目変更はできません。

(参考)農地法上の許可が必要な場合

・農地法第3条

所有権を移転したり、賃借権を設定する場合

・農地法第4条

自分の所有農地を自分が農地以外の土地に転用する場合

・農地法第5条

農地を農地以外のものに転用する目的で、所有権を移転したり賃借権を設定する場合

分筆できる条件

|

1.一筆の土地の一部が明らかに別の地目になっている場合 |

7.筆界未定について

地籍調査において境界が確認できない場合は、やむを得ず「筆界未定」として処理されます。筆界未定となることは、地籍調査の目的を果たせないだけでなく、所有者自身が一番困ることです。

もし筆界未定になると…

・境界が確認できないと、当然測量はできませんので、正確な面積はわかりません。

そのため、登記簿及び地図は地籍調査前のまま残ります。

・後日、分筆等の登記を行おうとしても、先に筆界未定を解消しなければ登記申請ができません。

・地籍調査完了後における筆界未定の解消は個人での登記申請となり、費用等は全て個人負担になります。

・年月がたつにつれ、相続等で問題が増大し、境界確認が難しくなる場合があります。

・トラブルがいつまでも尾を引き続け、諸々の問題を引き起こす場合があります。

◎筆界未定地の地籍図の記載例

8.多可町内の地籍調査の進捗状況

多可町内の地籍調査の進捗状況は下記よりご確認ください(令和7年1月31日時点)。

進捗状況一覧〈PDF〉

問い合わせ先

多可町役場 建設課(地籍調査係)

TEL:0795-30-0855

mail: kensetu@town.taka.lg.jp

(令和7年1月31日更新)