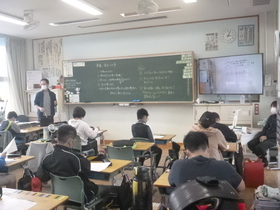

運動会では、小学校の中心として活躍している5・6年生が準備演技や児童管理など大切な役割を担ってくれます。

10月19日の6校時に、各役割に分かれて話し合いの時間を持ちました。どの児童も「運動会を成功させたい!」という強い思いを持ち、仕事の確認や運動会を充実させる方法を考えたり話し合ったりしました。

来週には予行演習も行いますので、そこで実際に係り活動をし、手直しをしていく予定です。

多可町立杉原谷小学校

多可町立杉原谷小学校

2021年10月20日

運動会では、小学校の中心として活躍している5・6年生が準備演技や児童管理など大切な役割を担ってくれます。

10月19日の6校時に、各役割に分かれて話し合いの時間を持ちました。どの児童も「運動会を成功させたい!」という強い思いを持ち、仕事の確認や運動会を充実させる方法を考えたり話し合ったりしました。

来週には予行演習も行いますので、そこで実際に係り活動をし、手直しをしていく予定です。

2021年10月18日

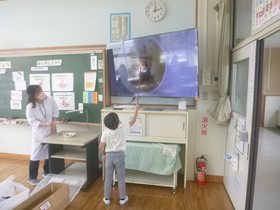

10月18日の4校時、1年生が栄養教諭より「魚の食べ方」について学びました。最初に、魚の名前当てクイズをしました。いろんな種類の魚の中から、普段よく食べている魚が出題されましたが、子ども達には少し難しかったようです。スーパーに行っても切り身で売ってあるので、なじみが少なかったかもしれませんね。その後、魚の栄養と骨の取り方を学習しました。

小学生だけではなく大人にとっても骨の処理は難しいものです。ちょっとしたコツを知っていると、すごく魚が食べやすくなることを学びました。次に給食で魚料理が出たら、実践してくれることでしょう。

2021年10月15日

3年生が、初夏に播いた大豆の種が順調に生長し、収穫の時期を迎えました。今収穫すると枝豆として食卓にのぼります。子ども達に人気の枝豆ですので、3年生は汗をかきながらも一生懸命に収穫しました。

収穫した枝豆は、子ども達が一人当たり500gずつ袋にとりわけ、お家へ持って帰りました。

2021年10月14日

わくわくベルディーへ参加した4年生は、その足で社会の学習としてみどり園へ見学に出かけました。

DVDを見てゴミを処分したりリサイクルしたりする流れを学習し、その後「燃えるゴミとプラゴミ」・「透明瓶と茶瓶と色瓶」の分別方法を学びました。実際に仕分け体験もし、日常生活ですぐに役立つ知識を身につけました。

2021年10月14日

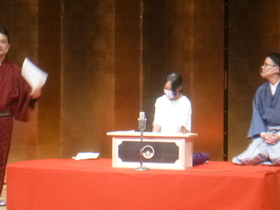

多可町の代表的な施設である文化会館にて「わくわくベルディー」が実施され4年生が参加しました。最初に、普段は入ることができない文化会館の舞台や舞台裏見学をしました。予想以上に舞台裏が広いこと、舞台の照明が明るいことに、驚きを示す児童が多くいました。ほとんどの児童が文化会館を一度は訪れたことがありますが、今日の体験で更に身近なものとなりました。

もう一つの楽しみは、生の伝統文化に触れる鑑賞会です。今回は講談を鑑賞しました。テンポの良さ、心を引きつける語り口に、子ども達は講談の世界に引き込まれました。学校での心に残った出来事を紹介する「学校講談」や子ども達が講談を体験する企画もあり、講談の魅力を大いに感じた1時間となりました。

2021年10月13日

子ども達は日常生活においてさまざまなストレスを抱えながら生活しています。社会が変化しストレスを抱えることが多くなっている中で、児童が自己分析(セルフチェック)を行い、対処方法を学ぶことでセルフケアの力を高めることをめざし実施しているのが、『心の健康教育』です。

2学期は10月6日と13日の2回に分け、全学年で実施しました。

1年生の教室では「Yes And、コミュニケーション」と題し、相手の意見を受容的に聞き入れた後、自らの意見を述べることで、気持ちよくコミュニケーションが図れ、両者の信頼関係が高まることを学びました。

最後に心の天気カードに今の心の状態を記し、学習を終えました。

2021年10月12日

いのちの誕生の神秘や素晴らしさを学ぶ「いのちの授業」を10月12日の午後、6年生を対象に実施しました。この学習は大人への階段を歩み始めた6年生にはなくてはならない学びの場となっています。

最初に助産師さんより男女の体の仕組みと、いのちの始まりから出産までを丁寧に教えていただきました。また、後半では3つのグループに分かれ「妊婦さん体験」「赤ちゃん人形の抱っこ体験」「胎児の成長学習」の3つの体験を行いました。改めて、いのちの大切さと、いのちのバトンを受け継ぐことの意味を考えさせられた2時間となりました。

貴重なお話や体験を準備いただいた3名の講師の皆様に、心より感謝申し上げます。

2021年10月12日

10月30日(土)の運動会に向けて、練習が始まりました。初日の第1校時は、全校生による練習です。

全校生が体育館に集合し、まずは心構えやめあてをはっきりとさせました。「自分の力を見せる」「自分を磨く」「考えて行動する」等、自らの成長につながる目標設定を行いました。

その後、『気をつけ・礼・休め』の基本の行動練習、そして行進やかけ足練習へと進んで、1時間の練習が終了しました。

張り詰めた空気の中で、きびきび行動した子ども達。10月30日に向け良いスタートを切ってくれました。

2021年10月11日

この事業は、運動への興味・関心を高めるとともに体を動かす楽しさや心地よさを味わわせ、自ら進んで「健やかな体」を育む児童を育てることを目的にしたもので、兵庫県教育委員会より「体力アップサポーター」が年間3回派遣されます。

今回がその第1回目として、2名の講師を迎え、3・4年生が『タグラグビー』に挑戦しました。アップ運動からスタートし、ボールの持ち方・投げ方、防御の仕方を授業の前半で学びました。そして後半では、ルールを全員で確認した後、試合を行いました。タグラグビー独特のルールに、最初は戸惑いを見せていました子ども達も、どんどん動きが良くなり、ラグビー選手になった気分で、コートを駆け回りました。

2021年10月08日

春に植えたサツマイモの収穫の時期となりました。朝9時に、1・2年生の児童は、家から持ってきた長靴や軍手をはいて学級園に向かいました。

到着すると、すでに芋の蔓とマルチがめくられています。本来なら子ども達が作業をするところですが、低学年には難しいので準備はこちらで済ませました。(近所の方にも手伝っていただいています。有り難うございました。)

「さあ、芋を掘るぞ!」のかけ声と共に作業がスタートしました。少しずつ掘り進むと、かわいい芋が顔を出しました。丁寧に掘り進めると、顔ぐらいある大きな芋が顔を出しました。嬉しそうに掘った芋を持ち上げる子ども達。収穫の喜びを体験しました。