生徒朝会に続き、部活動壮行会を行いました。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、総体は中止になりましたが、それに代わる大会が今週より始まります。

各部活動が大会やこれからの活動への決意を述べました。

多可町立中町中学校

多可町立中町中学校

2020年07月06日

生徒朝会に続き、部活動壮行会を行いました。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、総体は中止になりましたが、それに代わる大会が今週より始まります。

各部活動が大会やこれからの活動への決意を述べました。

2020年07月06日

生徒朝会を行いました。

全校生のあいさつが体育館に響きます。校長先生の話、生徒会長の話、生徒会実践部からのお知らせがありました。

2020年07月01日

生徒会実践部会を行いました。

生徒会リーダー研修会でリーダーとしての力を磨いた各実践部の部長・副部長のもと、7月の活動について打ち合わせを行いました。

2020年06月29日

本日より1年生が部活動に正式入部となります。

3年間、いろいろなことを経験していってほしいですね。

2020年06月25日

毎週木曜日3校時に道徳科の授業を行っています。

本年度は『対話的な学び』に焦点化して道徳科の研究を進めています。

2020年06月24日

休業で延期になっていたPTA理事会を行いました。

感染症対策で全体会は部屋を2つに分けて実施しました。

令和2年度活動スローガンは「夢ある未来 輝く笑顔を応援」です。PTA役員の皆様には本年1年間お世話になります。よろしくお願い申し上げます。

2020年06月23日

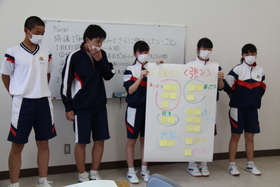

生徒会リーダー研修会を行いました。休業の影響で延期となっていましたが、学校再開に伴い、2回に分けて行うことになりました。

集団行動や協議を行う中で「生徒会リーダ-」・「今年度に創っていきたい学校の姿」を考え、深めていきます。

16日は「校歌演習」「協議(中町中の強みとさらにに強化したいこと)」を、23日は「集団行動」「協議(中町中の課題とその改善のために取り組むこと)」を活発に行うことができました。

2020年06月22日

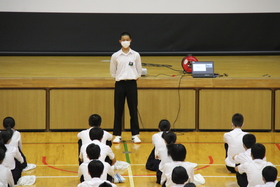

2年生・3年生は15日に、1年生は22日にスクールカウンセラーによる「こころのサポート授業(ストレスマネジメント教室)」を受けました。

日常生活におけるストレスについて生徒が自己分析を行い、セルフケアの力を高める方法を学びました。また、新型コロナウイルス感染症拡大による不安などの心の問題に対処するための学習も行いました。

2020年06月22日

臨時休業があけ、学校生活も感染症対策を行いながら平常に戻ってきています。

図書室が本日より開館し、多くの生徒でにぎわいました。

2020年06月15日

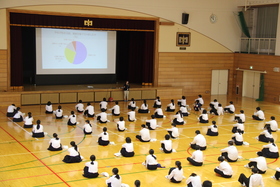

本日より分散登校(大きい特別教室で授業/クラスを2つに分ける 等)が終わり、通常登校が始まりました。今後も新型コロナウイルス感染症予防は続けていきまます。

今年度初めての生徒朝会を行いました。全校生徒が一堂に会するのも初めてとなります。生徒会実践部からの連絡、校長先生の話、生徒会長の話、通学路変更の説明がありました。