児童館の畑でソバの花が咲いています。昆虫たちがたくさん訪れて,少しずつタネができています。これを児童館活動に利用できないかなあと考えているところです。児童館を利用する子どもたちと身の回りの自然を知り,それを活かすことは,値打ちのあることですから。

小さな畑の,ごくわずかな区画で咲く花。

タネができ始めている。

中・みなみ児童館

中・みなみ児童館

2015年10月15日

児童館の畑でソバの花が咲いています。昆虫たちがたくさん訪れて,少しずつタネができています。これを児童館活動に利用できないかなあと考えているところです。児童館を利用する子どもたちと身の回りの自然を知り,それを活かすことは,値打ちのあることですから。

小さな畑の,ごくわずかな区画で咲く花。

タネができ始めている。

2015年10月10日

発泡スチロールの底におもりをつけると,ゆらゆら揺れて,そうして元に戻る“おき上がりこぼし”が出来上がり。これに,絵の具で着色して,お気に入りの作品作り。完成した作品を手に,にっこり笑顔が広がります。作品作りをご希望の方はお越しくださいね。

たのしいつぶやきが生まれます。

こんなカラフルな作品が! すてき!

2015年10月03日

できあがったヒガンバナ紙を網からはがしました。慎重に,慎重に。これで透明感のあるすてきな紙が完成! その後,絵をかいたり,折ったり,切ったり。思った以上の作品が仕上がりました。「世界でたった一つだけの」ということばがピッタリの作品です。

ていねいに,ていねいにはがします。

ヒガンバナ紙にヒガンバナの絵をかきます。

折鶴を作りました。

こんなにたくさんの作品ができました。

2015年09月26日

秋の風物詩ヒガンバナを紙にする活動を実施。持ち寄った茎を煮て,手でもんで繊維を取り出して。漉いて。これで湿紙が完成。あとは水切りをして,できるだけ早く乾くのを待ちます。できた紙で折鶴を作るもよし,それに絵を描くのもよし,です。一週間後の活動がたのしみです。

持ち寄ったヒガンバナの茎を煮ます。

やわらかくなった茎で繊維を確かめます。

助け合って紙を漉きます。

水切りをして乾かします。

2015年09月26日

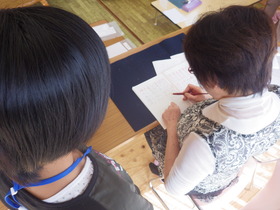

20人の子が月に2回硬筆を学んでいます。心を落ち着けて,一文字一文字ていねいに文字を書きます。よい姿勢と正しい鉛筆の持ち方を少しでも習慣化できるきっかけにと願っています。「ここは止めて」「ここははらって」。そんな指導で少しずつ上達していきます。

「がんばっているね」「ここは止めようね」

「この字はとても形がいいね」

2015年09月19日

交流会館のホールで活動しました。長さ9mのマルチシートを3枚つないで,テトラポット型のジャンボバルーン作りをしました。穴を開けないように,慎重にはり合わせていきました。リーダーの力が発揮されるときです。おとなの補助もあって,スイスイ作業が進んでいきました。一週間後に大空にあげる予定です。

「大きいね」「ほんとうだね」

「協力しなくちゃね」「そうだね」

「慎重にね」「うん」

「やったー!」「完成だ!」

2015年09月19日

丸みのある石を何かに見たてて,絵の具で着色。子どもの想像力・創造力をちょこっとくすぐる活動です。もちろん,やり始めると懸命に作業を続けます。ときには,つぶやきながら。

「おもしろいね」「うん」「どんな色を使おうかな」

バスに乗ったサルとウサギの作品!

2015年09月05日

長さが3mのビニル袋。これをソーラーバルーンにして,あげる活動を行いました。天気は久しぶりによかったのですが,途中雲が出てきて,十分満足とはいきませんでした。みんな結構たのしんだのですが,惜しい結果に。再び快晴の日に再挑戦です。

みんなで持っていよう。

なんとかあがったー!

手を触れると,熱い!

熱い空気が出てきた。

2015年09月05日

今日,児童館利用者のAさんが持ち込まれたのが2種類の紙。スイカ紙とキュウリパピルス。児童館で作り方を伝授しました。作られた場所はご家庭。スイカ紙は食べた後捨てる部分を材料にしたもの。透明感のある紙です。乾燥で油断していたためにパリッとひびが入ってしまいました。もう一つのパピルスは輪切りにしたキュウリをパピルス式に密着させたもの。これは部分的にうまくいったものです。工夫次第でおもしろい試みができますね。

スイカ紙! 透き通っています。

キュウリなので円形の重なりになっています。

2015年08月22日

スイカ紙を作りたいというファミリーが,食べて捨てる部分を煮て持って来られました。それをきれいに洗って,紙になる部分を残して漉きました。乾燥すればスイカ紙の完成! 午前中に,別のファミリーが,できあがったスイカ紙を持って来られました。きれいな,赤っぽい紙でした。夏休みの自由研究作品にされるそうです。

こうやって,道具をセットして。

スイカの繊維を流し込んで。