デスクから顔あげると、よく声をかけてくださる教育総務課のAさん。

「よかったら食べてよ」と手渡されたのが、こちらです。

……米?

パッケージを眺めていると、Aさんが言いました。

「多可町の田んぼでとれた品種」

多可町の田んぼで……? しきゆたか、ちほみのり……どちらも知らない銘柄です。

「気になる? 詳しい人がいるから紹介するよ」と導かれ、多可町役場の2階へ ――

研修会で食べ比べ

お話くださったのは多可町産業振興課の副課長・藤田寿彦さん。

「多可町の農家やJA、県の関係者が集まって、多収性の品種を食べ比べたんですよ」

藤田さんが言及された「食べ比べ」とは、多可町ベルディホールで11月27日、多可町担い手育成総合支援協議会と多可町集落営農組織連絡協議会が合同開催した『水稲新品種栽培実績・食べ比べ研修会』のこと。

「食べ比べをした多収品種は『ちほみのり』『にこまる』『ほむすめ舞』『しきゆたか』『どんとこい』『あきだわら』の6種です。

すべて多可町の田んぼで収穫され、特長や生育環境が異なります」

研修会では、これら新品種の食べ比べのほか、新品種の栽培実績報告や稲作についての講演が行なわれたそうです。

多可町と米

多可町は米所です。農林水産省のデータによると、総土地面積18,519haのなかで、田耕地面積が1,360ha。町内に1,013の農業経営体があり、その約80%にあたる825が稲作で登録されています。

米の収穫量は4,140t。町内では生産量が多い作物の「大豆」(61t)、「そば」(3t)を足しても34tで、米の収穫量が桁違いだとがわかります。

(データ:農林水産省「2015年農林業センサス」、「耕地面積 令和元年面積調査」)

現在、町内で収穫される主な品種は「コシヒカリ」、「きぬむすめ」と酒米「山田錦」の3種。

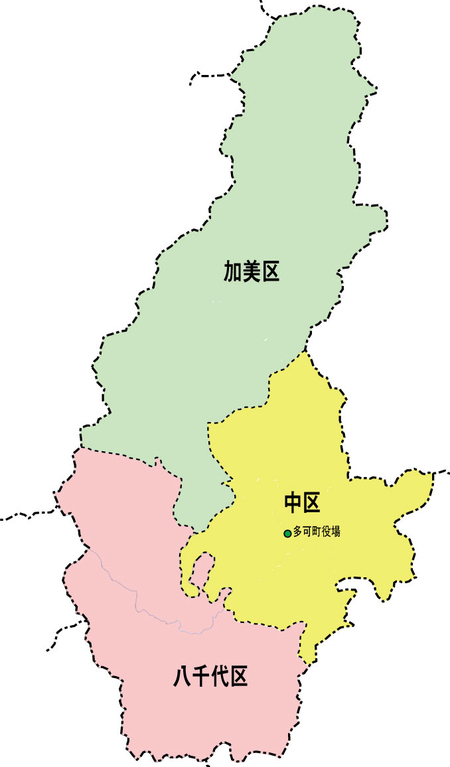

栽培品種は地域で異なり、町内の北部に位置する加美区はコシヒカリ、中区がきぬむすめ、八千代区はどちらの品種も栽培しているとか。

酒米の王様と称される山田錦は、日本全土に流通する6割が兵庫県産。なかでも多可町が発祥と言われ、この米を求めて移住して来る方がいるほど、多可町を象徴する作物です。

しかし、「今後は同じようにいかない」と藤田さんは話します。

「温暖化が問題です。平均気温の上昇は、米の収穫量や品質を低下させるんです」

米作りの課題

今年(2020年)は梅雨が長期化。日本気象協会のデータを見ると、近畿圏の平年は梅雨入りが6月7日ごろ、梅雨明けが7月21日ごろです。

ところが、今年は梅雨の始まりが6月10日ごろ、明けが8月1日ごろ。とりわけ梅雨明けは、2017年が7月13日、2018年は7月9日という年度もあり、今年の遅さが分かります。

それに加え、酷暑が9月まで続いた2020年 ――

気候変動の悪影響は、すでに「米の収穫・品質に悪影響を及ぼしている」と藤田さんは話します。

「取引される米には基準のサイズがあります。コシヒカリ・キヌヒカリは1.85㎜、山田錦が2.05㎜。これを下回る米は『クズ米』と判定されるのですが、今年のサイズは例年に比べ小ぶりで、基準に満たない米が多かったんです」

文字通り、篩(ふるい)に掛けられる新米。クズ米と判別されても、加工品の材料になるなど、取引は行われるものの、価格はがくんと落ちるとか。

「温暖化の傾向はしばらく変わらないでしょうし、悪天候や災害が増えています。

これからも米で収益を上げ、田んぼを守り続けるなら、高い平均気温で美味しくなる品種の改良や、冷めてもおしく食べられるなど新たな特長を伸ばすことが重要だと、農家さんとも話しています。

先日開催した食べ比べや研修会も、こうした取り組みの一環です」

取材後記

パン、スパゲティ、そば、うどん、ラーメン、もち……主食はどれも捨てがたく、もしも「全部なんてダメ! 選んで! 1つだけ!」と詰められようと、決められません無理ですゴメンなさい(笑)

そうは言っても「米」は別格。先日、上司からコシヒカリをいただき、東京や和歌山のスーパーで買っていた米と全く違いました……!

艶といいモチモチの弾力といい、かみ締めたときにジュワぁとにじみ出る旨味といい、米所の新米に感激。食事がグンと楽しくなりました。

このように、暮らしに欠かせない米。ところが今回、藤田さんのお話は、初めて知ることばかりでした。

たとえば、なぜ田を耕すか。

ぼくは収穫が終わった田んぼに生えた雑草や、取り残した(?)植物の根を掻き出すのだと思っていましたが、これが大いなる誤解。

「土をかき混ぜることで、酸素量が増えるんです。土中の微生物は呼吸をしますから、酸素が増えれば活性化し、稲の根もよく育つ。

この土づくりが、米の出来・不出来に深くかかわります」

米の味を決めるのが「タンパク質と糖のバランス」というのも、知りませんでした。

「タンパク質が増えると、糖の量が減ります。だからタンパク質を減らし、糖が増えるように水の管理と肥料の質量を調整する。

今回、多可町で栽培された6品種は、収穫量や稲の倒れにくさ、収穫期までの栽培期間など品種としての特長が異なるだけではなく、育てられた土壌の状態(土づくり)や肥料の質・回数も違うんですよ」

もう1つ刺激を受けたお話が、農家さんの時間感覚について。

「米作りを研究して、手をかけて育てても、結果が出るのは1年後。天候の不順や災害など、想定外の出来事だって起きる。

こうした現実を受け止めながら、1年ごとの結果を見て、また次の耕作に向かう農家さんと、目の前の仕事に追われがちな我々とは、時間の感覚が違いますね」

ぼくはこのお話を伺ったとき、頭のなかに「悠久」という言葉が浮かびました。絶え間なく流れる時間と、その時間のなかで生じる大小さまざまな出来事、そして人や獣の営み。

「たとえば酒蔵にしても、杜氏は蔵に伝わる記録帳を受け継ぐというじゃないですか。仕込みを始めた時期や酒米の状態、気候、天災……その対策。

代々の職人がつぶさに書き留めた帳簿を継ぎ、活かしながら酒造りをする。米農家さんも似たような取り組みをされてると思います」

長年に渡り蓄積したデータの現代的な活用。町の原点といえる米作りに、活路を拓く手掛かりがありそうです。

(2020.12.22)