こんにちは。たかおこし隊の黒川です。

今回の「たか歩き」は多可町の朗読ボランティアを訪ねるシリーズの第3回。

「きんもくせい」(中区)のお話をお届けします。

※話者のお名前は伏せ、グループの発言としています。ご了承ください。

記事のポイント

- 朗読は息継ぎのタイミングが大事

- リスナーさんに喜ばれる新商品ニュース

- 傍にいるような声で

- 「多可町の言葉の方が聞きやすいな」

- 社会とつながれる朗読ボランティア

「きんもくせい」中区

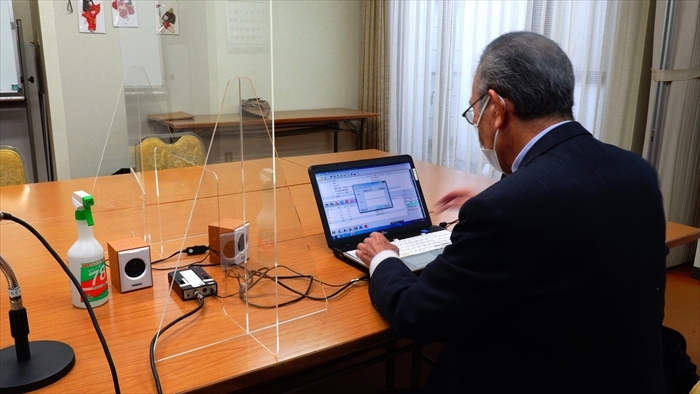

朗読ボランティア「きんもくせい」(中区)

設立:平成16年10月

人数:8名

開催:月1回

場所:稲荷コミュニティセンター

中区の朗読ボランティア「きんもくせい」。「写真を言葉にするのが難しい」など、朗読の奥深さを教えてくださいました。さっそく座談会の模様をお伝えします。

―― グループ設立の経緯を教えてください。

中町には役場職員による朗読グループ「汽車ぽっぽ」がありましたが、活動できなくなった時にリスナーさんからの相談があり、社協さんが講座を開講し、受講生によって立ち上げられたのが平成16年10月です。

―― 朗読の難しさは、どんなところですか?

1.息継ぎのタイミング

息継ぎのタイミングですね。一文が長いと、最後まで読み切れない。ブツ、ブツっと切ってもおかしいので、どこで区切るかが考えどころです。

2.写真をわかりやすく

写真を言葉で伝えることも大事にしています。広報だと「我が家のアイドル」ですね。「お母さんが我が子を、優しく抱いているよ」と、写真の様子をできるだけ分かりやすく伝えます。

―― 朗読で大事にしていることを教えてください。

1.温かみ

滑舌や正しい抑揚、息継ぎのタイミング、聴きやすさは大事です。

でも、リスナーさんは長く多可町で暮らして来られた方々。地元のイントネーションが出てもいいと思っています。

むしろ、そちらのほうが温かみを感じてもらえるかもしれません。

ちなみに、私はなんでもハッキリ言いますし、どちらかといえば強い性格なので、朗読に関しては温和な雰囲気を心がけています(笑)

2.時代を伝える

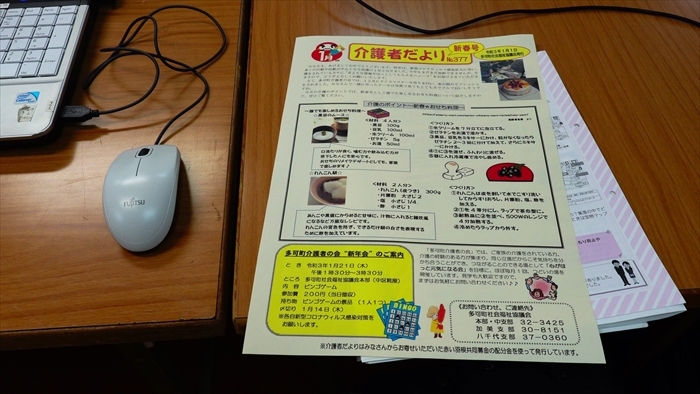

広報を録音するにしても、記事だけではなく、広告欄やページを紹介することがあるんですよ。

なぜかといえば、多くのリスナーさんは、新しいお店や流行を伝えると、喜んでくれるからです。新しく発売されたカップ麺とかね。

こないだは、「コロナ禍だから、家族の食事でも以前よりきちんと取り分ける作業が必要になりました。クリスマスやおせちの商品にしても、あらかじめ小分けにされたがセットが増えたんですよ」と、お知らせしました。

3.メリハリ

私の父は視力が落ち、音声テープを聴き始めたのですが、寝てしまうんですね(笑)別のリスナーさんから「広報を頭から終わりまで読まれても、ずっとは聴いてられんわ」と言われたこともあります。

言葉の抑揚やコンテンツの順番、音楽の使用など、メリハリは大事だと思います。

ただ、心地よく眠ってもらえるなら、それも朗読の効果だろうなあと。「いつでも傍におるよ」という響きも大切にしたいです。

―― ボランティアの思い出を教えてください。

1.小学生の福祉学習

小学生が福祉学習で来てくれたことですね。練習しているから本当に上手。聴いてる私たちが嬉しくなりました。手渡されたリスナーさんも、喜ばれたでしょうね。

2.お礼を録音

目の不自由な方が、お世話になった卓球の先生に向けて、お礼を録音しに来られたこともあります。気持ちを伝えたいんだなと、感激しました。

3.多可町の言葉で

講座を受講したり、先生に教わったりして、正しい朗読を心がけていますが、あるリスナーさんに「多可町の言葉の方が聞きやすい」と言われました。

4.今回はよー読んどったな!

ながく聴いてくださったリスナーさんが、顔を合わせたとき「あんた、今回はよー読んどったな!」と言ったんです。

いつもは、「まあまあやな」と思われてたことがわかって、恥ずかしかったです(笑)

―― オリジナルは何を読まれていますか?

絵本、エッセイ、雑学系、小説など、メンバーがリスナーさんに聴いてほしいテキストを選んでいます。

―― 朗読ボランティアのやりがいを教えてください。

朗読ボランティアを通じて、社会とつながれています。いまや、私の生きる糧です。こういった機会を提供くださる社協、リスナーさんに感謝しています。

(2021年2月4日)